心豊かな人格を育てる

保育・教育の土台

いのち・人権・平和

「いのち」

子どもたちは、神さまから与えられた唯一無二の尊い命。愛され、大切にされることで自己肯定感を養い、自分を愛することを学びます。

「人権」

一つ一つの尊い命への尊重。自分の個性を受け入れ、自己表現し、それを認めてもらうことで、自分を大切にし、人を信頼する心を養います。

「平和」

違いを認め合い、喜びをもって共に分かち合って生きる。自分が大事にされるように、隣の人も大事にされる。そこに平和がつくられます。

建学の精神

聖書に「自分を愛するように隣人を愛しなさい」という有名な言葉があります。まずは「自分を愛すること」そのためには多くの人に愛される経験が必要です。

家族の人だけでなく、子どもにとって初めての社会生活となる園においても、たくさん愛される経験を積む中で、自分を大事にすることを学びます。その中で子どもたちは、自分の豊かな感性や創造性を広げて、個性ある自己表現をしてくれるようになります。また、そのように育つこどもたちは、友だちにも優しい心で向き合い、互いの違いを認めることができます。

本園の保育方針は「他者と共に生きる力を育む」「豊かな感性と創造性を培う」です。聖書の言葉「自分を愛するように隣人を愛しなさい」という建学の精神に基づいて、生涯にわたる生き方の基礎を培います。

園長から

ベテル保育園は、自然豊かな環境を生かし、少人数で生活し遊びながら学ぶ園です。そしてキリスト教精神を土台にした園でもあります。

自然の中で五感をフル活用し、全身を使って遊ぶことで成長を支えます。間違っても、失敗しても大丈夫。何度もチャレンジしながら成功へとつなげます。また親しい人間関係の中で、人間性を豊かに磨き、いろんな人と共に生きる力を育みます。

広くて自然豊かな園庭と、経験豊富な先生たちの中で、一緒に生活し学びませんか?心豊かな自律した大人になるための土台を、保護者の方と共に築いていきます。

園長 千原創

保育・教育の概要

愛されて育つ(キリスト教)

「愛」される事で「自信」をつけ、人を「信頼」し、「絆」が生まれ「希望」をもって共に生きることができる。「愛」「自信」「信頼」「絆」「希望」どれも目には見えません。しかし、この目に見えないものこそが大事なのです。聖書に「わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです」という言葉があります。そして、何よりも「愛」が大切。人が生きていくうえで、愛されて育つことで、人生の基礎がつくられるからです。

愛着関係で育つ(育児担当)

イギリスの児童精神科医ジョン・ボウルビィは、乳児は自分の生活にいつも決まった大人が関わり、その大人が思いを受け止め、満足できる関りを持つことで「愛着」関係ができ、それにより、その大人を安全基地として、知的好奇心に基づいて探索行動を行う、という愛着理論を確立しました。この理論に基づき、園でも「食べる」「排せつする」という生きるために絶対に必要な生理的作用のお世話を、同じ大人が同じ子どもに対して行うことで、園での安全基地を子どもがつくり、それにより、子どもが様々な体験や遊びにチャレンジし、発達を促し、成長を支えます。

子どもが自ら育つ(子ども主体)

「子どもは生まれながらにして成長する力を持っており、自ら成長したいと願っている。その力に目を向け支援する」という考えの中で、大人が一方的に働きかけるのではなく、子どもの意欲や主体性に基づく自発的な活動としての生活と遊びを通して、様々な学びを積み重ねていきます。こうした学びを「アクティブ・ラーニング」と言います。文部科学省は、この「アクティブ・ラーニング」を「主体的・対話的で深い学び」と表現しています。大人の用意した授業を「受ける」のではなく、子ども自らが主体的に学びに参加していくことで、より深い学びが実現していきます。

園の歴史

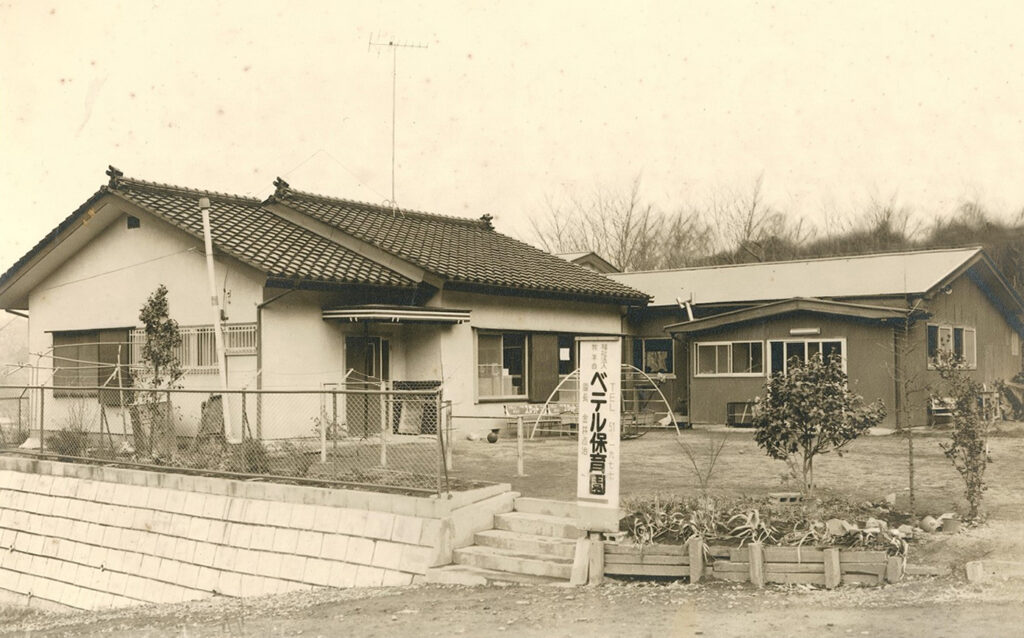

創立時

初代理事長が、恩方地域において自宅建設に取りかかったところ、地元の長老や有志たちから、近年恩方地域は急速に市街化が進行し、保育園に入れなくて困っている人が多いため、幼稚園経営の経験を活かし保育所を開設してほしいとの要請を受けたことに、歴史が始まります。

キリスト教会(プロテスタント)の牧師でもあり、教会付属幼稚園の園長でもあった初代理事長は、キリスト教の隣人愛の精神に基づき、この地元の要請を受け入れ、恩方地域の子どもたちと保護者のために、社会福祉法人牧羊会を設立し、ベテル保育園を開設しました。

年表

- 昭和49年9月 ベテル保育園を開園

- 昭和49年12月20日 保育園として設置認可される(定員40名)

- 昭和50年7月 定員変更(40名→70名)

- 昭和59年4月 現園舎に建替え

- 昭和60年4月 定員変更(70名→80名)

- 平成23年6月 擁壁設置工事

- 令和2年10月 隣地取得(園庭拡張)

施設案内

外観

新耐震基準に従い2階建ての鉄筋コンクリート造で建設されました。

ホール

行事の際に用います。舞台もあります。普段は保育室となっています。

0歳児室

部屋には床暖房が設置され、テラスもついています。

1~2歳児室

生活する場所がコーナーに分けられています。

幼児室

絵本や遊具などが自分で取り出せるようになっています。

トイレ

きれいで明るい場所になっています。

園庭案内

園庭

周辺に遊具を設置し、中央部分は競技ができるようになっています。

砂場

型抜きしたり、水を入れたり、大人気の砂場。

モンキービレッジ

雲梯、垂直ネット、クライミング、ジャングルジム。

トムソーヤ

全身を使って遊ぶ複合遊具。

広場

自然を生かした原っぱです。

丸太飛び

切り株を使った丸太飛び、高さも2種類あります。

畑

食べ物を育て、自分たちで調理し食べます。